自分を変えたくて、飛び込んだ新しい環境

私がネルコラボに参加しようと思ったきっかけは、「自分自身を新しい環境に飛び込ませて、成長したい」と思ったからです。

大学では座学中心の勉強が多く、実践的な学びがあまりなく、「このままの大学生活でいいのかな」と感じていました。

そんなとき、ワナビィという活動に参加している中でネルコラボの存在を知り、「学校ではできない実践的な経験ができる!」と魅力を感じて参加を決意しました。

最初は「1年生での参加者は少ない」と聞き、不安もありましたが、「成長したい」という気持ちの方が強く、思い切って飛び込むことにしました。

会議の進め方から得た、実践的なスキル

ネルコラボ5期で得た大きな学びは、「会議を円滑に進める方法」でした。

これまでのグループ活動では、意見は出るものの話がまとまらず、「どうする?どうする?」と迷走することが多くありました。

しかし、ネルコラボでは、ファシリテーターやタイムキーパーを決める、キャンバを活用するなど、話し合いの進め方を実践的に学ぶことができました。

何度も会議を重ねる中で、「空中戦」ではなく、書きながら「地に足をつけた会議」をすることで、議論が整理され、時間の管理や話題の脱線防止にもつながりました。

実践の成果が形になった大学の講義での経験

この経験が自分の成長として形になったのが、大学でのある講義です。

既存の商品を再ヒットさせるアイデアを考え、グループでプレゼンをするという課題がありました。

私はネルコラボで学んだことを活かして、自らファシリテーターを務め、目標を設定し、話す内容や時間配分を明確にして会議を進行。

また、キャンバを使ってアイデアを「見える化」し、空中戦ではなく実のある議論に持っていくことができました。

その結果、プレゼンはスムーズに進み、無事に終えることができただけでなく、1位という成果をいただくことができました。

この経験を通して、自分の成長を実感できたのはとても嬉しかったです。

出会いがくれた成長と変化

ネルコラボに参加して良かったと感じた一番の理由は、「たくさんの人と出会えたこと」です。

同年代だけでなく、他大学の先輩方や、さくらさん・たかしさんといった大人の方々との関わりを通じて、自分の考え方にも大きな変化が生まれました。

私は年上の人と話すのが苦手で、人見知りしてしまうことが多かったのですが、ネルコラボでは最年少として不安だった初日から、皆さんがとても話しやすく接してくれたおかげで、自分から話しかけられるようになっていきました。

嬉しいことも、楽しいことも、大変だったことも…

さまざまな出来事がありましたが、出会った人たち一人ひとりが、自分自身を成長させてくれるきっかけになりました。

大学のコミュニティだけでなく、広いつながりができたことが、本当に貴重な財産です。

社会人メンターの存在がくれた安心と学び

グループ活動の中で、社会人メンターの方々の存在はとても大きかったです。

学生だけでは脱線しがちな会議も、メンターさんが軌道修正してくれたり、整理してくれたりしたおかげで、しっかりと前に進むことができました。

私はダンスとの両立もあり、会議に参加できない日も多く、進捗についていけないこともありました。

でも、「分からない」と素直に伝えたとき、丁寧に教えてくださったことで、安心して活動を続けることができました。

また、電話のかけ方やマナーなど、社会人としての基礎も学ぶことができ、実践する中で少しずつ自分の成長を感じることができました。

最も印象に残った追い込みの1週間

一番印象に残っているのは、最終プレゼンに向けての追い込みの1週間です。

深夜1時までリモート会議をしたり、ダンスの練習後に急いでPCを開いて参加したり…ネルコラボとダンスの両立が本当に大変でした。

そんな中でも、自分でできることを探して行動したり、意見を出したりと、自分なりに精一杯動くことができたと思います。

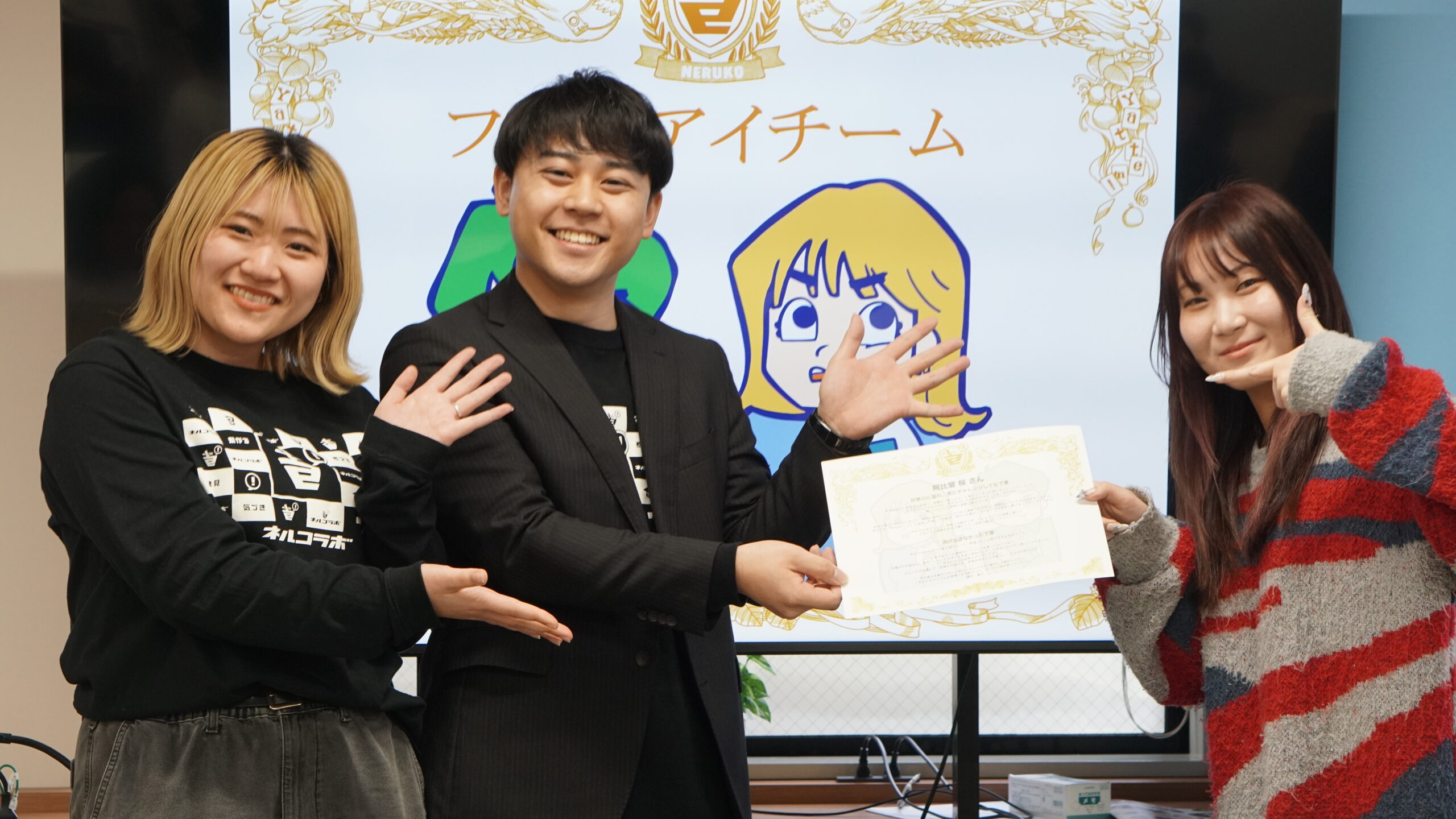

無事にプレゼンをやり遂げたとき、グループのみんなと味わった達成感は忘れられません。

振り返りから見えた、自分の「強み」

これまで、自分を振り返るときはマイナス面ばかりを見てしまっていました。

特に、ネルコラボでは会議への参加が少なく、チームに十分貢献できていないという思いがあり、不完全燃焼感もありました。

でも、卒業証書に書かれていた言葉が、自分では気づけていなかった「強み」を教えてくれました。

さくらさんからは、「ファーストペンギンなほ」として、どんな場面でも即行動できる姿が印象的だったと、

たかしさんからは、「たくさんの両立をこなして、マネジメント力が育った」と言っていただきました。

この言葉たちが、「私もちゃんと成長できていたんだ」と、自分を肯定するきっかけになりました。

これからは、振り返るときにマイナスだけでなく、プラスの面や自分の強みにも目を向けていきたいと思います。

ネルコラボは、こんな人におすすめ

ネルコラボは、「大学の授業だけでは物足りない」「もっと実践的に学びたい」と思っている学生にぴったりです。

私自身も、大学の授業が座学ばかりで、前期の段階で「このままでいいのかな」と悩んでいた中で、ネルコラボに出会いました。

実践的な活動に参加し、自分で動いて考えることで、確実に自分自身を高めることができたと思います。

1年生での参加に不安もありましたが、先輩方やメンターさんの支えがあったからこそ、最後までやり遂げることができました。

新しい環境に飛び込むのは勇気がいりますが、挑戦したい気持ちがあるなら、間違いなく得られるものは大きいと思います。

感謝の気持ちとこれからの未来へ

最後に、ネルコラボに関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。

先輩方、メンターさん、フーズアイの皆さんなど、たくさんの支えがあったからこそ、私はここまで成長することができました。

この経験を通して見つけた「新しい強み」と、身につけたスキルを、これからの人生にしっかり活かしていきたいと思います。

10代から20代へ。これからは、社会人としての言葉遣いやマナーも意識しながら、より成長していけるよう努めていきたいです。

本当にありがとうございました!

5.苦労したこと

5.苦労したこと